武蔵野美術大学 共同研究 成果発表会 レポート

WELAGOを運営する株式会社フロンティアコンサルティングは、武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科と共に、2024年5月から「生物多様性の保全・回復における持続的な関係づくりのための対話デザイン」に関する共同研究を進めてきました。この度、その成果発表会が2025年2月22日(土)・23日(日)の2日間にわたり、WELAGO施設内で開催されました。

本レポートでは、2日目に行われた講評会の模様をWELAGOスタッフの千葉がご紹介していきます。

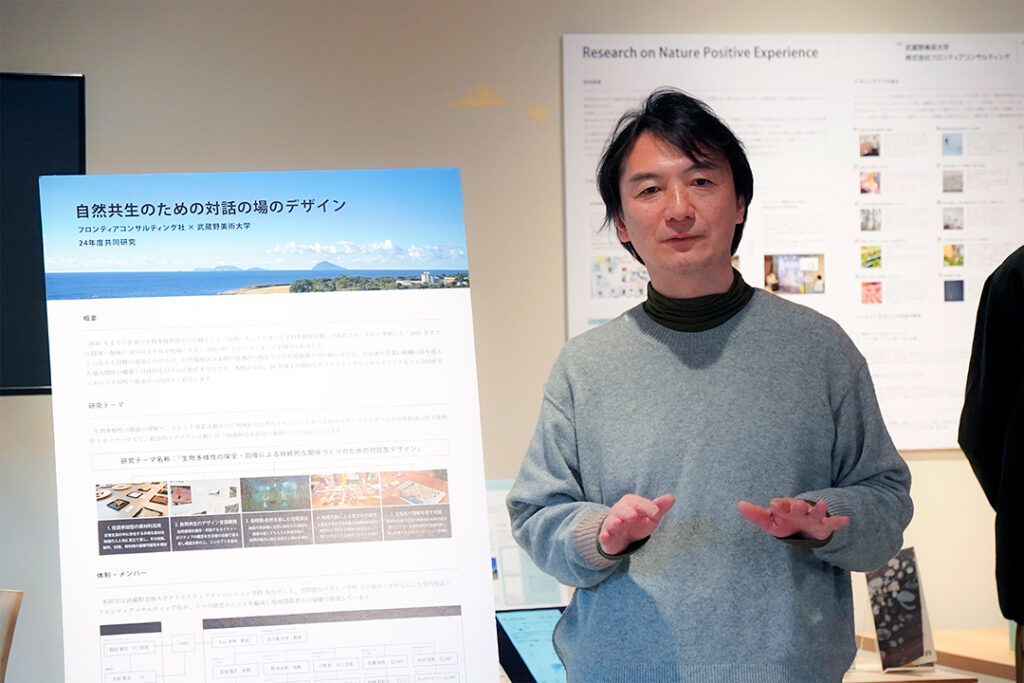

講評会の冒頭では、武蔵野美術大学の丸山教授から本共同研究の背景と概要について説明がありました。

この研究プロジェクトは、2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性目標」、特に「2030年までに地球上の陸域・海域の30%以上を保全地域とする」(30by30)という国際目標を出発点としています。丸山教授は、この野心的な目標達成には行政による制度整備だけに頼らず、島民、自治体、企業など多様なステークホルダーによる組織の枠を超えた協働と、日常的な実践活動が不可欠であると強調しました。

この国際的潮流を踏まえ、共同研究では「生物多様性の保全・回復による持続的な関係づくりのための対話型デザイン」というテーマが設定されました。具体的には、生物多様性の価値理解の促進、事業活動や地域社会との共存を可能にする企画立案、多様なステークホルダーとの合意形成プロセスの事例構築とノウハウ開発など、総合的なデザイン実践を通じた新たな知識創造を研究範囲としています。

続いて、当研究プロジェクトにおいて取り組まれた5つのプロジェクトについて、それぞれの担当メンバーよりプレゼンテーションが行われました。

1. Collaborative Material Design – 住民参加型の素材利活用 –

Collaborative Material Design(CMD)は、私たちの身の回りに存在する多様な素材に新たな視点を与え、その収集から制作、利用、再利用に至る一連のプロセスをデザインすることで、循環型の価値創造を目指すプロジェクトです。WELAGOを活動拠点として、フィールド調査や素材研究が精力的に進められてきました。

このプロジェクトが焦点を当てた具体例の一つが「カミヤツデ」です。葉が八本の手のように広がる特徴から縁起物として日本に持ち込まれたこの植物は、台湾や中国原産の外来種で、大島でも頻繁に見かけることができます。しかし、急速な成長と大きな葉が在来植物への日光を遮ることから、生態系への悪影響が懸念されています。研究チームは、こうした外来種を単に駆除するだけでなく、積極的に活用することで新たな価値を創出する可能性を探求しました。

今回の取り組みでは、「カミヤツデ」を日常生活に馴染み深く、それ自体で完結した製品であり、かつ人の体重を支える強度も必要とされる椅子の素材として活用することが考案・実現されました。椅子という実用的プロダクトの制作過程を通じて、人間と自然の関係性を再考し、より調和のとれた共存へのヒントを模索する試みとなっています。

プロジェクトはさらに多様な素材へと視野を広げています。WELAGOの周辺に豊富に生育するススキを刈り取って糸に紡ぎ、編み上げることで、施設での花見イベント用のゴザとして活用する構想や、寒天を用いて松ぼっくりや椿の実を固め、新たな素材として多目的に利用する試みなども進められています。

これらの活動は、地域に当たり前のように存在しながらも見過ごされてきた素材に多角的な視点から光を当て、新たな価値を見出すことで、自然資源・地域資源としての可能性を拡張していく取り組みといえます。地域固有の素材を活かした持続可能な創造活動は、生物多様性保全と地域活性化の両立に向けた有望なアプローチとして、大きな期待を抱かせるものです。

2. Nature Positive Experience – 自然共生のデザイン言語開発 –

「自然共生」や「ネイチャーポジティブ」といった言葉を様々な場面で目にする機会は増えているものの、私たちの日常感覚に十分に浸透しているとは言い難い状況があります。自然との共生の重要性は概念としては理解していても、それを直感的・感覚的に捉え、適切に言語化する試みはまだ発展途上にあるといえるでしょう。

例えば、大島の裏砂漠を訪れた際に「すごーい」という一言で感想が終わってしまうような経験は、多くの人が共感できるのではないでしょうか。日常から隔絶された壮大な自然景観に接したとき、私たちはしばしば自分の感情や感覚を的確に表現する言葉を見つけられないことがあります。

このような体験をきっかけに本プロジェクト「Nature Positive Experience(NPX)」では自然と共生する感覚を掘り下げ、それを適切に表現・伝達するための体系的な研究が行われてきました。

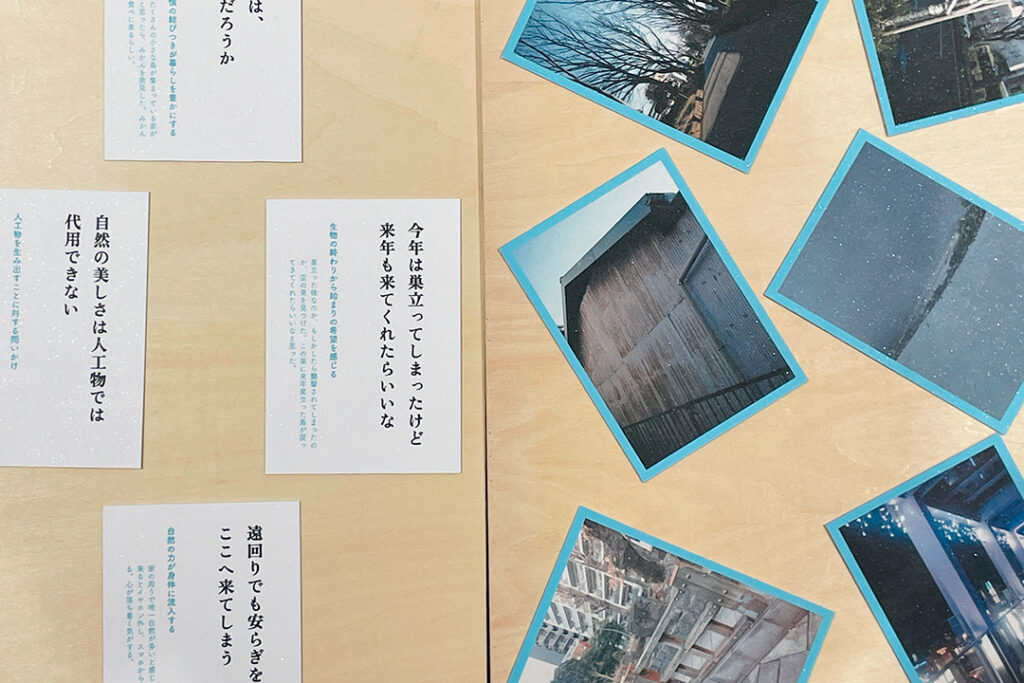

研究チームは具体的なアプローチとして、日常生活の中で「ネイチャーポジティブ」あるいは「ネイチャーネガティブ」と感じられる体験を写真とテキストで収集し、カード化することで可視化しました。これらのカードをもとに、チーム内での徹底した分析と議論を重ね、最終的に13の核となるコンセプトを抽出しました。

例えば「五感を呼び戻す違和感との遭遇」というコンセプトは、牧場で嗅ぐ牛や飼料の匂いによる嗅覚の喚起や、雪道を歩き続けることで徐々に濡れた靴から伝わる冷たさの触覚的体験、あるいは雨の日に窓を打つ水滴の音で思わず顔を上げるような聴覚的気づきなど、完全な非日常ではないものの、平穏な日常に突如として訪れる感覚的刺激や微かな違和感を包括的に表現しています。このように、自然との関わりにおける感覚的・心理的構成要素を明確に言語化する試みが進められてきました。

中間発表の時点で既に確立されていた13のコンセプトをベースに、成果発表会ではさらに一歩踏み込んだ展開が示されました。これらのコンセプトをどのように理解し、どのような場面で活用することで新たな価値創造につなげられるかという実践的な検討が行われ、その結果として4つのアイデアが生み出されました。

それぞれの特徴を簡単にご紹介したいと思います。

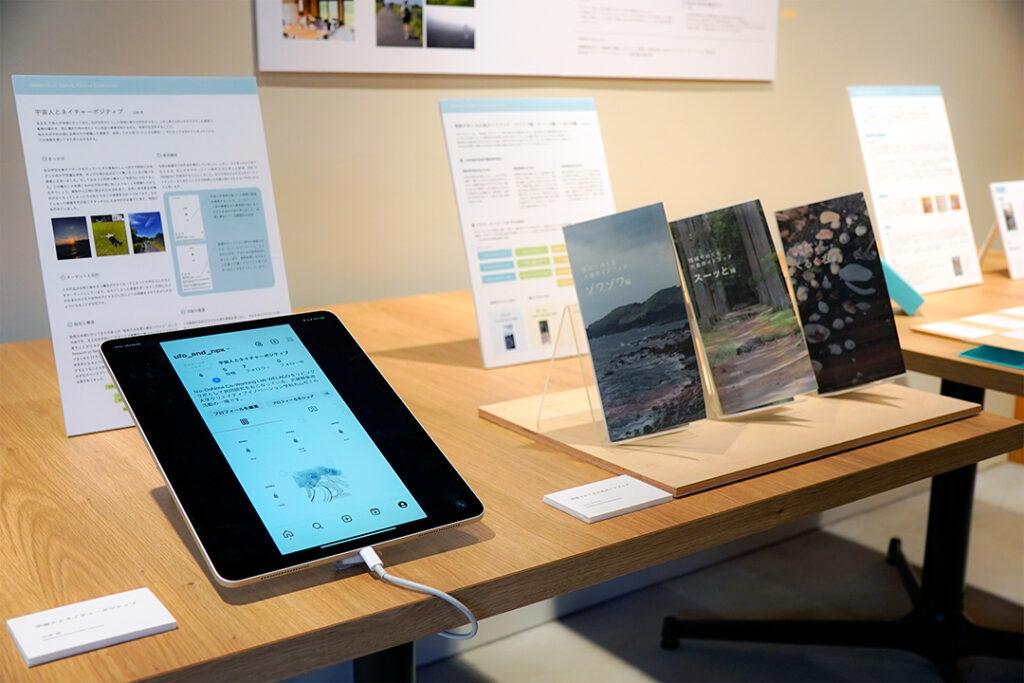

最初に紹介されたのは、SNSを効果的に活用したアイデアです。13のコンセプトワードを一つひとつ物語形式に編集し、インスタグラムで連続的に発信していくというアプローチです。身近なSNSプラットフォームを媒体とすることで、各コンセプトの構成要素や本質がより親しみやすく、直感的に伝わるよう工夫されています。特に物語の主人公を宇宙人に設定するという斬新な発想は、私たちが当たり前すぎて気づかなくなっている自然との関わりを、まったく新しい視点から捉え直す絶好の仕掛けとなっていました。

次に紹介されたのは、13のコンセプトを現地で実際に体験するためのガイドブックです。このガイドブックは、コンセプトと大島の自然体験ポイントを融合させた実用的な冊子になっています。例えば、自然の力が身体に静かに流れ込むような感覚を「すうっとする」体験として言語化したり、自然の回復力や循環を「くるくる編」と名付け、これらの体験を通じて心身がリフレッシュされ、新たな気づきが生まれるプロセスが丁寧に解説されています。

このガイドブックの真価は、一度訪れただけでは見過ごしがちな体験や感覚に光を当て、訪問するたびに新たな発見や既知の体験の深化をもたらす点にあります。情緒的な側面から自己の感覚を研ぎ澄まし、その土地との関係性を個人の感性とともに深めていくための洗練されたツールとして、非常に魅力的なアプローチだと感じました。

三つ目は、日本の伝統的な遊びであるカルタに着目した「みんなで語るネイチャーポジティブカルタ」です。このゲームでは、参加者が提示された自然の写真に対して、直感的に関連すると感じた言葉を選択し、その選択を他の参加者と共有します。このプロセスを通じて、自分では気づかなかった表現方法や他者の感受性に触れ、自然との関わりについての新たな視点を獲得する機会が生まれます。

最後に紹介されたのは、大島の中高生を対象としたワークショップです。日常に溶け込んでいる些細な自然との関わりを言葉で明確化することで、将来島を離れても故郷との精神的つながりを維持できる「心のよりどころ」を創出します。このワークショップは、どこにいても自分のルーツに誇りを持って生活していくための精神的な「お守り」を作り上げるプロセスとして設計されています。

これらのアイデアはいずれも、「自然との関わりからポジティブな状態へと導く」という共通の目的を持ちながら、異なるアプローチで対話と気づきを促す工夫が凝らされています。コンセプトの抽象性と具体的な実践のバランスが絶妙で、自然共生社会への転換を感覚レベルから支援する非常に示唆に富んだプロジェクトだといえるでしょう。

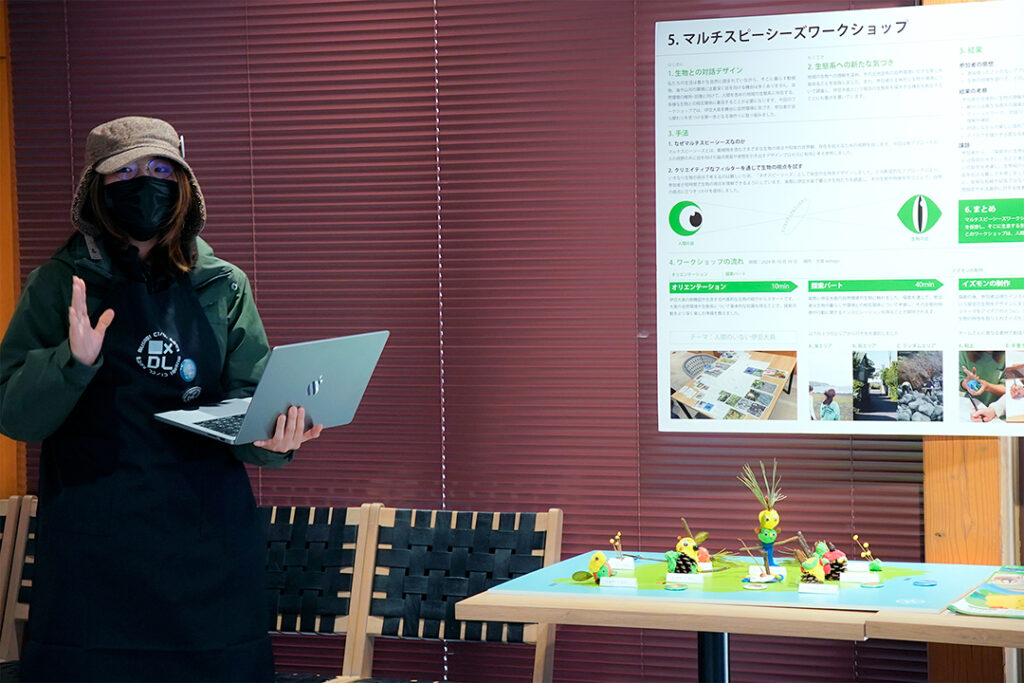

3. マルチスピーシーズ ワークショップ – 生態系の理解を促す対話 –

私たちは豊かな自然環境や多様な生態系に囲まれながら日々を過ごしていますが、その存在に意識的に目を向ける機会は意外にも少ないものです。しかし、予測不可能性や不確実性に満ちたVUCAの時代において、自然環境の維持・回復に向けて人間を含めた生態系全体の相互関係を理解することは、ますます重要性を増しています。このような背景から、生態系への新たな気づきと関心を喚起するためのワークショップ開発に取り組むプロジェクトが紹介されました。

このプロジェクトチームは、成果発表会の前日に伊豆大島椿まつりの会場となっていた元町港船客待合所にて、子どもたちを対象としたインタラクティブなワークショップを実施しました。

ワークショップは緻密に設計された一連の体験で構成されていました。参加者はまず、会場から徒歩約5分の公園へと向かい、伊豆大島に生息する動植物が描かれたカードを2枚見つけ出します。同時に、散策中に目にした落ち葉や枝、種子などの自然素材を採集します。元町港船客待合所に戻った後、拾い集めたカードに描かれた動植物の特徴を創造的に組み合わせ、架空の生き物「シマっち」を考案します。そして紙粘土と採集した自然素材を用いて、その「シマっち」を立体的に創作していきます。完成作品は記念写真に収められ、オリジナルの缶バッジとして参加者に贈られるという特典も用意されていました。私の娘も実際にこのワークショップに参加しましたが、夢中になって取り組む姿が非常に印象的でした。

このワークショップの優れている点は、多層的な学びと創造性の発揮が自然に組み込まれている設計にあります。周辺環境を散策しながら地域固有の自然を観察し発見する「観察力」、実在する生物や植物の特性を抽出して新しい生命体を構想する「発想力」、そして想像したものを具体的な形として表現する「表現力」が、一連の活動を通じて総合的に育まれるよう工夫されています。

何より素晴らしいのは、子どもたちの生来の好奇心や探究心を刺激する要素が各段階に巧みに織り込まれていることです。遊びを通じて自然との結びつきを深め、創造的な視点から生態系に関心を持つきっかけを提供するこのアプローチは、次世代の環境意識を育む効果的な教育手法として高く評価したいプロジェクトでした。

4. Q2 – 地域共創による食文化の創生 –

伊豆大島では、特定外来生物に指定されているキョンの野生化と個体数増加により、明日葉や椿をはじめとする農作物や森林への食害が問題となっています。現在も継続的な駆除が行われていますが、多くは資源として活用されることなく焼却処分されているのが現状です。本プロジェクトでは、こうしたキョンを、駆除と廃棄ではなく「おいしく食べる」という選択肢を新たに作ることで、地域で共に暮らす仲間として受け入れていく食文化のデザイン方法を研究しています。プロジェクト名「Q2」は、島の繊細な課題に取り組む性質上、コードネームのような名称を採用しています。

現代社会では、食品加工技術や高度な流通インフラの発達により、日常的に食べている食材がどのようなルートで私たちの食卓に届いているのかが見えにくくなっています。かつては、食材のほとんどがその土地で育ち、収穫されたものでした。特別な日も普段の日も、様々な場面で利用される食材は身近な存在であり、そうした食の積み重ねが地域固有の食文化を形成してきました。

キョンは本来、伊豆大島に生息すべき動物ではありません。しかし、人為的な自然環境の改変と生態系の攪乱が引き起こした現実を踏まえると、単に焼却処分するだけでなく、発想を転換して地域の食文化の一部として受け入れる可能性を模索することは価値ある取り組みだと思います。自然生態系と地域の食文化の関係性を見つめ直すこの取り組みは、持続可能な未来を考えるにあたり重要な一歩になると感じました。

▲ワークショップ内で調理したキョン肉と明日葉の炒め物、明日葉おにぎり

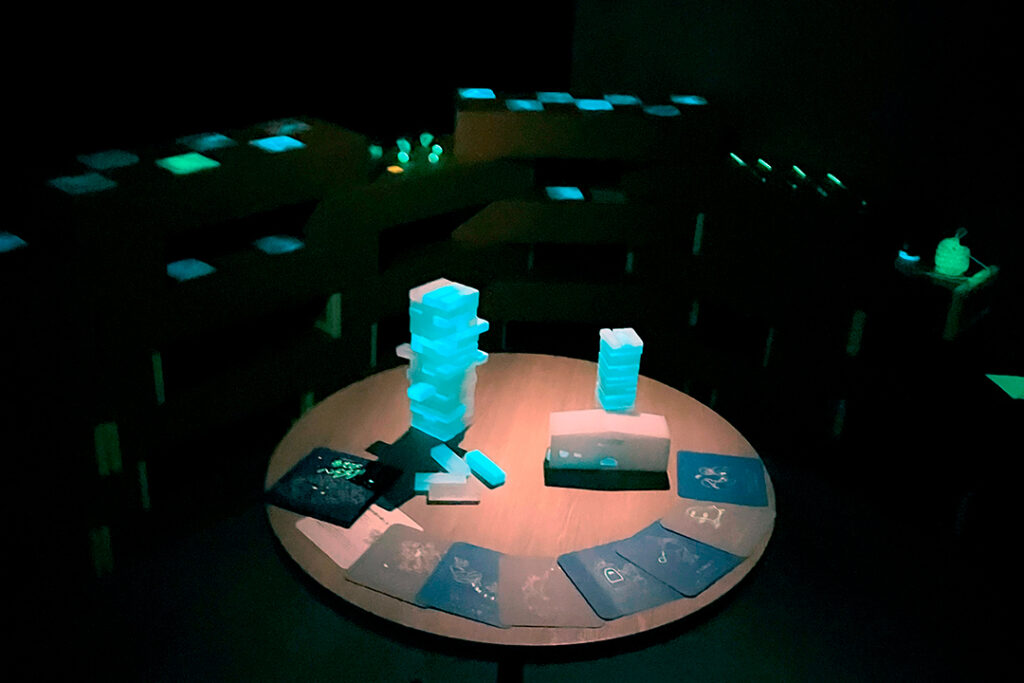

5. HOSHIGOTO – 夜の自然と調和する体験デザインの可能性について –

“大島の夜は暗い”—この素朴な気づきからスタートしたプロジェクトは、伊豆大島の豊かな自然環境と調和した夜のアクティビティ開発を目指しています。その手段として蓄光顔料を活用した体験デザインの可能性を探求する取り組みが進められています。

伊豆大島は豊かな自然環境に恵まれている一方で、夜のアクティビティが不足しているという課題があります。ワーケーションで訪れた人々は、仕事終了後に宿に戻り、食事や雑談で夜を過ごすことが多いのが現状です。そこで注目したのが、日中に太陽光を吸収し、夜間に発光する蓄光塗料です。電力を必要とせず持続的に光るこの素材は、時間とともに徐々に輝きが弱まるため、自然のリズムと調和しやすく、情緒的な体験を創出できる可能性を秘めています。

研究を進めていく中で、発光強度に課題があったため、研究の途中で方向性を見直し、蓄光塗料の機能性をベースにしつつも、より広い視点での体験デザインへとアプローチを発展させました。その結果、蓄光顔料単体ではなく、ブラックライトを組み合わせた体験を考案し、WELAGO内で多様な実験が行われてきました。

光るボールとTバッティングを組み合わせた「蓄光野球」、ブラックライトで照らしながら足跡を辿る「蓄光足跡トレイル」、ブラックライトを用いて光の絵画体験を実現する「蓄光布キャンバス」など、様々な創造的試みが展開されています。発表を見て最も印象的だったのは、チーム全員が楽しみながら取り組んでいる姿勢です。蓄光塗料の機能に限界があったり、期待以上の体験が得られなかったとしても、そこから新たな気づきを得て次のステップへと繋げていく姿勢は、クリエイティブな発想力や技術以上に大切な要素であることを改めて実感させてくれました。

何より、楽しく取り組まなければ、人々を魅了する楽しい体験は生まれないのですから。

以上、駆け足でご紹介してきましたが、想定以上にボリュームのある記事となりました。それでもなお、この共同研究の魅力や価値を十分にお伝えしきれていないと感じています。それは、このプロジェクトが単なる研究の枠を超え、私たちの未来を見つめる壮大なテーマを内包しているからです。持続可能性と創造性を両立させながら自然環境と調和して生きていくための知恵と実践が詰まった、極めて意義深い取り組みであることを改めて実感する機会となりました。今後の展開にぜひご注目いただければ幸いです。私たちはこれからも、自然との共生を探求する旅を続けてまいります。